“إن عقولكم وعواطفكم هي الدفة والشراع لأرواحكم السارحة في البحار ، فإذا تحطمت الدفة أو تمزق الشراع ، تقاذفتها الأمواج فضلت ، أو توقفت بلا حراك وسط الخضم. فالعقل إذا سيطر وحده بات قوة تقيدكم ، والعاطفة إذا تركت وشأنها دون وازع غدت لهيبا يتلظى حتى تخمد ، فدع روحك تحلق بعقلك إلى ذرى العاطفة ، حتى تصدح بالنغم.” – جبران خليل جبران

علم الأعصاب (Neuroscience) هو فرع من فروع علم الأحياء يُعنى بدراسة الجهاز العصبي: تركيبه، وظائفه، وآلية تفاعله مع العالم الخارجي.

بكلمات أبسط، هو العلم الذي يحاول أن يجيب عن سؤال كبير: كيف نشعر؟ كيف نفكر؟ كيف نتحرك؟

من منظور علم الأعصاب، الإنسان ليس مجرد جسد مادي، بل هو منظومة متكاملة من الشبكات الكهربائية الدقيقة. هذه الشبكات تستقبل إشارات من العالم الخارجي (مثل الضوء أو الصوت)، تُعالجها داخليًا، ثم تصدر أوامر معينة للجسد ليتفاعل بناءً على تلك المدخلات.

مثال بسيط:

تخيل طفلًا صغيرًا في غرفة مظلمة. إذا سمع صوتًا مفاجئًا أو رأى ظلًا غريبًا، قد يغلق عينيه من الخوف تلقائيًا. هذا الفعل البسيط هو نتيجة شبكة معقدة من الإشارات العصبية التي تعمل بسرعة خارقة بين الأذن أو العين والدماغ، ومنه إلى عضلات الجسم.

اليوم، علم الأعصاب لا يقتصر فقط على الأبحاث الأكاديمية. بل أصبح محركًا رئيسيًا لمشاريع طموحة تسعى لتوسيع قدرات الإنسان — مثل مشروع نيورالينك (Neuralink) الذي يهدف لدمج الدماغ البشري مع الذكاء الاصطناعي.

لكن دعنا لا ننسى:

أهمية الدماغ وشبكته العصبية ليست شيئًا حديثًا. أسلافنا من العصور القديمة كانوا يعرفون، حتى لو كان ذلك بطريقة بدائية، أن إصابة الرأس قد تعني نهاية الحياة. هذا يظهر واضحًا عند دراسة جماجم البشر الأوائل، حيث نلاحظ آثار إصابات وصدمات عنيفة كانت في الغالب جراء صراعات بين الفرق والقبائل.

ولعلك تسأل عزيزي القارئ, لماذا نعرف القليل جداً عن كيفية عمل نظام بهذه الاهمية؟ اعني ان البشرية قد اكتشفت البحار وأوصلت مسابيرها بين الكواكب ولكن علم الاعصاب يكاد يكون غير معروف نسبياً للشخص العادي. في العادة يكون تدريسه ضمن حصص علم الاحياء في المدارس وكمية المعلومات التي تعطى للطلبة تكون في غاية الاقتضاب. بل لعل الكثير منها مغلوط ومتاخر عن زمانه كثيراً وبالاخص في دولنا العربية. في الحقيقة نصف هذه المشكلة هي من الجانب الأكاديمي الذي يأبى ان يمثل صرحاً للعلم حتى يومنا هذا, ولكن النصف الاخر من المشكلة يكون في علم الاعصاب نفسه. العلم فيه الكثير من التطورات وحتى تدرسه بشكل جدي تحتاج الى بعض الاساسيات في معرفة كيفية عمل جسم الانسان وبعض الاصول في الكيمياء والفيزياء كذلك. هذه المشكلة تراها في اغلب اختصاصات العلوم ولكني هنا اليوم لابين ان هناك طرقاً اخرى لتبيين اساسيات علم الاعصاب بشكل جدي ومن دون تبسيطات حتى وان كان القارئ قليل الخبرة في باقي نواحي العلوم!

نبذة تاريخية وماهية الدماغ

إذا تأملتَ جسدك للحظة، ستلاحظ أن كل عضو فيه صُمم ليؤدي وظيفة محددة.

باطن القدم يختلف عن راحة اليد، لأننا نمشي بالقدم ونمسك الأشياء باليد. هذه النظرة — أن الشكل يرتبط بالوظيفة — كانت دائمًا أداة قوية في فهم الأحياء.

عندما نتأمل الجهاز العصبي، نلاحظ أن جميع الأعصاب تتجمع في مكان واحد: الدماغ.

هذه الملاحظة البسيطة كانت البداية لواحدة من أقدم النظريات في تاريخ الطب.

:max_bytes(150000):strip_icc()/peripheral_ns-598237d9054ad900119b6f31.jpg)

تطوّر فهم الدماغ عند الإغريق: من أبقراط إلى جالينوس

الآن، ماذا يُمكن أن تستنتج من نظرة أو اثنتين إلى هذا النظام العصبي المركزي المذهل؟

لو أدركت من هذا التجمع العصبي أنَّ الدماغ هو العضو المُستشعر الأول، فأنت بذلك قد وصلت إلى نفس النتيجة التي توصل إليها فلاسفة ومفكرو اليونان قبل ألفين وخمسمائة سنة.

مباركٌ لك! لقد أصبحت الآن بمستوى مفكر يوناني عاش في القرن الرابع قبل الميلاد!

كان من أكثر العلماء تأثيرًا في ذلك الزمان الطبيب الشهير أبقراط (Hippocrates)، والذي يُعرف بأبي الطبّ في الحضارة الغربية.

استنتج أبقراط أنَّ العقل (أو الدماغ) هو أصل النظام الحسي عند الإنسان، وهو مركز الذكاء والإدراك كذلك.

ومع أن هذه الفكرة كانت موجودة بين النخبة الفكرية آنذاك، إلا أن ذلك لم يمنع ظهور معارضين لها.

لعل أبرز من طرح فكرًا مغايرًا هو الفيلسوف العظيم أرسطو، الذي تمسّك بمعتقدٍ راسخ:

أن القلب، لا الدماغ، هو مركز الفكر والذكاء.

وهنا قد يتساءل القارئ الفَطِن: إذا كان القلب هو مركز الذكاء في نظر أرسطو، فما وظيفة الدماغ إذًا؟

كان أرسطو يرى أن الدماغ مجرد مبردٍ للدم الحار الذي يضخه القلب.

ورغم أن هذه الفكرة قد تبدو لنا اليوم ضربًا من السذاجة، إلا أنها كانت منطقية بمعايير ذلك العصر؛ فالعقل فعلًا أكثر برودة مقارنةً ببقية أعضاء الجسد، مما عزز فرضية كونه جهازًا لتبريد الحرارة الزائدة.

جالينوس: تشريح العقل ومحاولة كشف أسراره

بعد قرون من أرسطو، ظهر الطبيب اليوناني جالينوس، الذي تبنّى موقف أبقراط في اعتبار الدماغ مركزًا للإحساس والفكر.

وكان لجالينوس ميزة نادرة: فقد عمل طبيبًا لمصارعي روما، ما أتاح له فرصة واسعة لدراسة الإصابات القاتلة المرتبطة بالمخ والحبل الشوكي عن قرب.

لقد كان جالينوس شغوفًا بالبحث والتشريح. وكان من الأسهل عليه أن يشق رأس حيوان ميت بحثًا عن المعرفة، من أن يشم نسيم الصباح!

لاحظ جالينوس أمرين مهمين أثناء تشريح الدماغ:

- أولاً: الدماغ يتكوّن من قسمين رئيسيين؛

- المخ (Cerebrum): وهو الجزء الأكبر، ويتميز بملمسه الناعم.

- المخيخ (Cerebellum): وهو أصغر حجمًا وأصلب قوامًا.

- ثانيًا: المخ بدا لينًا كالزبد، بينما بدا المخيخ أكثر صلابة وكثافة.

استنتج جالينوس، بناءً على هذه الملاحظة البسيطة، أنَّ:

- المعلومات تُخزن أو تُستقبل عبر المخيخ نظرًا لصلابته.

- بينما المخ، بطبيعته اللينة، مسؤولٌ عن التفاعل مع البيئة الخارجية وإصدار الأوامر الحركية لبقية أعضاء الجسد.

قد تبدو لك هذه الاستنتاجات، عزيزي القارئ، باعثةً على الضحك أو الدهشة لسذاجتها مقارنةً بمعايير اليوم.

لكن، للحقيقة، وعلى بساطتها المفرطة، فإنها تقترب كثيرًا مما نعرفه حاليًا عن وظائف المخ والمخيخ!

- فالمخيخ فعلًا معنيٌّ بالاستقبال الحسي والتوازن والإدراك.

- بينما المخ مسؤول بدرجة رئيسية عن الحركة المعقدة، وإصدار القرارات، وإدارة الوظائف العضلية الإرادية.

غالينوس والبطينات والسوائل الأربعة

لكن غالينوس لم يتوقف هنا…

فقد لاحظ أيضًا أن الدماغ يحوي تجاويف داخلية تُسمى “البطينات”، والتي تحتوي على سوائل.

بالنسبة له، كانت هذه الملاحظة تأكيدًا لفكرة شائعة:

أن الجسم يقوم على توازن أربعة سوائل أساسية، عُرفت لاحقًا في التراث الطبي العربي بـ”الخلائط” (الدم، الصفراء، السوداء، والمخاط).

هذه النظرية التي قامت على السوائل والأمزجة ظلت مسيطرة لقرون، حتى بين أطباء العرب الذين، مع بالغ الأسف، لم يضيفوا إضافات جوهرية لعلم الأعصاب.

بل اقتصرت جهودهم غالبًا على تنقيح وترجمة التراث الإغريقي، مع تركيزهم الأكبر على علوم أخرى مثل طب العيون، القلب، وعلاج الأمراض والدوائيات.

ولا أقول هذا قدحًا في عطائهم العلمي العظيم، بل هو إشارة إلى مدى صعوبة دراسة الدماغ آنذاك، ومدى السبق الذي أحرزه الإغريق — وإن كان سابقًا لزمنه — في هذا المجال.

القرن الخامس عشر وبدايات الثورة العلمية: تجديد النظرة إلى الدماغ

وهكذا، ظلّت أفكار غالينوس حول الدماغ والبطينات والسوائل تسيطر على الفكر الطبي لما يقارب ألفًا وخمسمائة عام!

قرونٌ من الركود في فهم تركيبة العقل، حتى بزغ فجر عصر النهضة، حيث بدأ بعض عظماء التشريح يعيدون النظر في هذا العضو المعقد.

من أبرز هؤلاء كان العالِم الفذ أندرياس فيساليوس (Andreas Vesalius)، الذي قام بتشريح الدماغ البشري بأدوات ودقة لم يسبق لها مثيل.

كشف فيساليوس عن تفاصيل تشريحية جديدة، ولكن بالرغم من جهوده الرائدة، ظلّت فكرة البطينات كجزء مركزي في عمل الدماغ قائمة دون تغيير كبير منذ زمن غالينوس.

رينيه ديكارت: الفصل بين العقل والدماغ

في نفس الفترة تقريبًا، جاء الفيلسوف والرياضي الفرنسي رينيه ديكارت (René Descartes) ليضيف بعدًا فلسفيًا مذهلًا للنقاش حول ماهية الدماغ.

اعتقد ديكارت أن البشر، بخلاف الحيوانات، يمتلكون شيئًا إضافيًا: الروح.

في نظره، الدماغ مسؤول عن الوظائف الحركية والحسية البدائية — تلك التي يشترك فيها الإنسان مع الحيوان — أما العقل (Mind) فهو شيء آخر؛ جوهرٌ غير مادي، وهبة إلهية، يتصل بالدماغ عبر الغدة الصنوبرية.

طرح ديكارت بذلك أحد أوائل المفاهيم لما نُسميه اليوم بالثنائية (Dualism):

الدماغ مادة، أما العقل فهو كيان روحاني منفصل.

رغم أن علم الأعصاب الحديث لا يتبنى هذه الثنائية بمعناها الفلسفي التقليدي، إلا أن المفارقة بين النشاط العصبي والإدراك الواعي لا تزال موضوع نقاش حي بين علماء الأعصاب والفلاسفة إلى يومنا هذا.

العلم يتقدم… ولكن ببطء

علماء عصر النهضة في القرنين السابع عشر والثامن عشر بدأوا يعيدون فحص الدماغ بعيون علمية متجددة:

- تم التمييز بين المادة الرمادية والمادة البيضاء داخل الدماغ.

- تبيّن أن المادة البيضاء، لاحتوائها على مادة الميالين (Myelin)، تعمل كعازل يحسّن من سرعة انتقال الإشارات العصبية.

- أما المادة الرمادية، فكونها تحتوي على أجسام الخلايا العصبية، فهي المسؤولة عن معالجة المعلومات.

هذا الفهم الجديد فتح الباب لفكرة أن الألياف العصبية هي بمثابة “كابلات كهربائية” تربط المناطق المختلفة داخل الدماغ وبينه وبين بقية الجسم.

ومع نهاية القرن الثامن عشر…

أصبح التشريح العصبي علمًا معترفًا به، وتم وصف معظم تراكيب الجهاز العصبي المركزي بدقة ملفتة للنظر.

صار معروفًا أن:

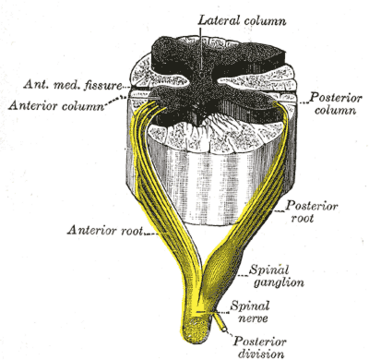

- الجهاز العصبي المركزي يتكوّن من الدماغ والحبل الشوكي.

- الجهاز العصبي المحيطي يتكوّن من شبكة الأعصاب المنتشرة في أنحاء الجسم، تنقل الإشارات الحسية والحركية ذهابًا وإيابًا.

ومع أن شكل الدماغ صار أوضح، إلا أن أسراره الوظيفية ظلت غامضة إلى حدٍّ بعيد.

ومع ذلك، لاحظ العلماء ملاحظة بالغة الأهمية:

رغم اختلاف الأفراد والحيوانات، هناك تشابه ملحوظ في طيات الدماغ (Gyri) وثنياته (Sulci)، وكأنّ هناك مخططًا تشريحيًا مشتركًا.

هذه الملاحظة — على بساطتها — ستكون الشرارة التي ستقود العلماء لاحقًا لفهم أن لكل منطقة من الدماغ وظيفة محددة، وأن “شكل” الدماغ مرتبط بـ”عمله” بشكل وثيق.

من مؤيدي اهمية تاثير السوائل على عمل الدماغ كان René Descartes (الفيلسوف والرياضي الفرنسي). يقول ديكارت انه على عكس الحيوانات, البشر يمتلكون ذكائاً وروحاً وهبهم اياها الاله. هنا يضع ديكارت الحد الفاصل بين الدماغ والعقل او الادراك البشري. يرى ديكارت بان الافعال البشرية وانطباعاتهم البدائية المشابهة بالحيوانات هي من منتوج الدماغ, اما باقي النواحي من ادراك الذات وحتى التفكر فهذه كلها خارج الدماغ ولعلنا نستخدم المسطلح الاعم هنا ونقول ان ذاك هو العقل.

بالنسبة لديكارت فالعقل هذا هو مكون روحي يتفاعل مع الدماغ عن طريق الغدة الصنوبرية. حتى يومنا هذا, بعض الناس يرون المفارقة هذه بين العقل والدماغ. بشكل عام, هذه المفارقة ليست بشيء من علم الاعصاب الحديث ولكنها اقرم ما تكون لاطروحة فلسفية.

علماء عصر النهضة في القرنين السابع والثامن عشر قرروا ان يعيدوا النظر في الدماغ ويبحثوا في باقي جوانبه ومكوناته. احد الاستنتاجات الجديدة التي وصلنا لها عند هذه المرحلة هي ان الدماغ يتكون من خليطين: مادة رمادية, مادة بيضاء.

المنظور الحديث لعلم الأعصاب: الأعصاب كمواصلات كهربائية

مع نهاية القرن الثامن عشر، شهد الفكر العلمي تحولًا جذريًا في فهم كيفية عمل الأعصاب.

فقد نشر العالم الأمريكي بنيامين فرانكلين كتيبًا بعنوان “تجارب وملاحظات عن الكهرباء”، ممهِّدًا الطريق أمام نظرة جديدة ترى الكهرباء كلغةٍ خفية تتحدث بها الطبيعة.

ولم تمض عقودٌ قليلة حتى جاء العالم الإيطالي لويجي غالفاني، الذي لاحظ أثناء تجاربه على الضفادع أن العضلات يمكن تحفيزها بواسطة تيار كهربائي خارجي.

لاحقًا، جاء العالم الألماني إيميل دو بوا ريموند ليعزز هذه النتائج، مبينًا أن العضلات والأعصاب تستجيبان بشكل مباشر للتيارات الكهربائية.

هكذا تم توجيه ضربة قاصمة للفكر القديم الذي كان يرى أن التواصل العصبي يتم عبر تدفقات من السوائل!

الأعصاب: شبكة كهربائية حيوية

تبيّن أن الأعصاب الطرفية عبارة عن ألياف دقيقة تمتد إلى الأعضاء المختلفة، وتعمل كوسائط لنقل الإشارات الحسية والحركية.

يمكنك أن تتخيل هذه الألياف كشبكة مذهلة من الأسلاك البيولوجية التي تلتقط المعلومات من البيئة وتنقلها إلى الدماغ، ثم تعيد إرسال الأوامر اللازمة إلى العضلات.

سؤال محيّر: هل تتشارك الأعصاب الحسية والحركية نفس الطريق؟

كان هذا أحد الأسئلة التي حيّرت العلماء في بداية القرن التاسع عشر.

وقد جاء الطبيب الاسكتلندي تشارلز بيل ليقدم إجابة قاطعة:

- وجد أن الأعصاب المتصلة بالحبل الشوكي تنقسم إلى حزمتين رئيسيتين:

- العقدة الجذرية الظهرية (Dorsal/Posterior Root Ganglion): مسؤولة عن نقل المعلومات الحسية إلى الدماغ.

- الجذر البطني (Ventral/Anterior Root): مسؤول عن نقل الأوامر الحركية من الدماغ إلى العضلات.

بعبارة أخرى: الألياف الحسية والحركية لا تتشارك المسار ذاته بل تنقسم منذ دخولها الحبل الشوكي، وهذا الاكتشاف فسَّر بدقة لماذا قد يفقد شخصٌ حاسةً معينة أو القدرة على الحركة بناءً على موضع إصابة العصب.

المخ والمخيخ: توزيع الوظائف

إذا كانت الألياف الحسية والحركية تتخصص كلٌ في مهمتها، فهل ينطبق الشيء نفسه على أجزاء الدماغ؟

في عام 1811م، نسب تشارلز بيل وظائف الإحساس إلى المخ (Cerebrum)، والحركة إلى المخيخ (Cerebellum).

لكن كيف يمكن إثبات هذا الادعاء؟

هنا ظهرت تقنية علمية جديدة:

“طريقة الاستئصال التجريبي” (Experimental Ablation Method).

كانت الفكرة بسيطة وعنيفة: إحداث ضرر انتقائي في مناطق معينة من دماغ حيوان ما، ثم ملاحظة الوظائف التي تتأثر.

وباستخدام هذه الطريقة، ثبت أن إزالة أجزاء من المخ تؤدي إلى فقدان الإحساس، بينما إزالة أجزاء من المخيخ تؤثر على التنسيق الحركي والتوازن.

الطيات والتلافيف: أسرار جديدة تُكشف

في تلك الفترة، بدأ العلماء يتساءلون عن معنى التلافيف والطيات (Gyri and Sulci) الظاهرة على سطح الدماغ.

هل هي مجرد زخارف بيولوجية؟ أم أن لها دورًا وظيفيًا حقيقيًا؟

جاء الطبيب النمساوي فرانز جوزيف غال ليقترح فرضية جريئة:

أن هناك علاقة بين شكل الجمجمة وشكل الدماغ، وأن بروز أو انكماش مناطق معينة من الجمجمة يمكن أن يعكس صفات مثل الكرم أو العنف أو الذكاء.

هذا الفرع العجيب سُمي لاحقًا بـ”حفاصة الجمجمة” أو الفرينولوجيا (Phrenology).

العلم الزائف أم بداية الاكتشاف الحقيقي؟

رغم أن فرينولوجيا غال كانت أقرب إلى العلم الزائف بمعاييرنا الحديثة، إلا أنها فتحت الباب أمام فكرة محورية:

أن وظائف الدماغ قد تكون موزعة بين مناطقه المختلفة.

وبالفعل، لاحقًا جاء الطبيب الفرنسي بول بروكا ليؤكد هذا عبر دراسته لمرضى فقدوا القدرة على الكلام بسبب أضرار محددة في فصوص معينة من الدماغ — مما قاد إلى اكتشاف ما نُعرفه اليوم بـ”منطقة بروكا” المسؤولة عن النطق.

ثم، مع تطور تقنيات التحفيز الكهربائي، استطاع العلماء رسم “خرائط” وظيفية للدماغ، يحددون فيها المناطق المسؤولة عن الحركة، الإحساس، الرؤية، وغيرها.

تطور النظام العصبي

في عام 1859، نشر العالِم البريطاني العظيم تشارلز داروين (Charles Darwin) كتابه الخالد “أصل الأنواع”، واضعًا به أسس نظرية الانتقاء الطبيعي.

بحسب هذه النظرية، فإن الكائنات الحية لم تُخلق بأشكالها الحالية فجأة، بل هي نتاج آلاف بل ملايين السنين من التغيرات التدريجية، حيث تختار الطبيعة الصفات التي تمنح أفضلية للبقاء.

ماذا يعني هذا لعلم الأعصاب؟

تطبيق مبدأ الانتقاء الطبيعي على الجهاز العصبي فتح آفاقًا جديدة بالكامل.

فإذا كان الجسد يتطور عبر الزمن، فلماذا لا يتطور الدماغ أيضًا؟

لقد أصبح من الواضح أن الجهاز العصبي هو ايضاً جزء قابل للقياس من جسد الكائن الحي, بل هو نظام ديناميكي تطور وتبدل ليخدم بقاء الكائن بأفضل صورة ممكنة.

مثال بسيط:

- عندما تشعر بالخوف، تتسع حدقتا عينيك، وتتسارع ضربات قلبك، ويقف شعر جسدك.

- هذه الاستجابات السريعة موجودة عند البشر، لكنها موجودة أيضًا عند القطط، والقرود، والخيول، بل وحتى الفئران.

هذه الظواهر المتطابقة تقريبًا بين أنواع مختلفة من الكائنات الحية تشير إلى أن أساسيات الجهاز العصبي تم تطويرها منذ ملايين السنين، وتُحافظ عليها الكائنات المختلفة لأنها أثبتت فعاليتها في البقاء.

التجارب الحيوانية: نافذة إلى فهم دماغ الإنسان

بفضل الفهم التطوري، صار مقبولًا أن ندرس الجهاز العصبي في كائنات أبسط — مثل القرود أو الفئران — ثم نستنتج معلومات عن الإنسان.

فإذا أردنا دراسة الذاكرة مثلًا، فبإمكاننا دراسة الفئران، التي تملك هياكل دماغية مسؤولة عن الذاكرة قريبة جدًا من تلك الموجودة في الإنسان، مثل منطقة الحُصين (Hippocampus).

وبالمثل، فهم الفروق التشريحية بين أدمغة الكائنات الحية المختلفة سمح لنا بتحديد المناطق التي توسعت أو تقلصت حسب الحاجة التطورية:

- الحيوانات العمياء التي تعيش في أعماق البحار غالبًا ما تكون لديها مناطق دماغية متطورة لحواس اخرى بدلاً من الرؤية.

- بينما الكائنات المفترسة أو الطائرة تطورت لديها مراكز بصرية وحركية معقدة للغاية.

الدرس الكبير:

الجهاز العصبي هو نتاج تطوري دقيق، تشكل عبر ملايين السنين، عبر محاولات متكررة للبقاء والتكيف.

فهم هذه النظرة لا يساعدنا فقط في فهم كيفية عمل الدماغ اليوم، بل يمكّننا أيضًا من رؤية أن الجهاز العصبي ليس ثابتًا، بل هو قابل للتغير والتكيف حتى في حياتنا اليومية — وهذه فكرة ستكون لها آثار هائلة في ميادين العلاج العصبي، الذكاء الاصطناعي، والطب التجديدي.

فروع علم الأعصاب

بعد قرون من التأمل والتشريح والدراسة، تفرّع علم الأعصاب إلى مسارات متخصصة، كلٌّ منها يُسلط الضوء على جانب معين من هذا الجهاز المعقد.

١. علم الأعصاب الجزيئي (Molecular Neuroscience)

هنا يبدأ العلم عند أصغر مكوناته: الجزيئات.

في هذا الفرع، ندرس الجزيئات الحيوية التي تبني الخلية العصبية وتتحكم في وظائفها.

- كيف تعمل القنوات الأيونية لتنظيم مرور الشحنات الكهربائية؟

- ما هي دور الناقلات العصبية مثل الدوبامين والسيروتونين؟

- كيف تؤثر الطفرات الجينية في الأمراض العصبية؟

هذا الفرع يرسم الأساس لفهم كيف يتكون العصبون، وكيف تختل وظائفه على المستوى الجزيئي.

(ملحوظة: بعض المشاريع البحثية اليوم تحاول النزول حتى إلى المستوى الذري/النووي لدراسة الدماغ، لكن هذه لا تزال ضمن أبحاث مستقبلية وليست فرعًا معترفًا به بعد.)

٢. علم الأعصاب الخلوي (Cellular Neuroscience)

إذا ارتفعنا قليلاً عن المستوى الجزيئي، وصلنا إلى دراسة الخلية العصبية نفسها.

هنا تُطرح أسئلة مثل:

- كيف تنشأ الخلايا العصبية أثناء النمو الجنيني؟

- ما أنواع الخلايا العصبية المختلفة؟

- كيف تنتقل الإشارات الكهربائية داخل الخلية العصبية ومن عصبون إلى آخر؟

علم الأعصاب الخلوي يركز على البنية، الوظيفة، والتواصل الخلوي في الجهاز العصبي.

٣. علم الأعصاب النظمي (Systems Neuroscience)

عندما تتجمع مئات الملايين من العصبونات معًا، تبدأ بإنشاء شبكات معقدة — أشبه بمدن كهربائية مذهلة.

علم الأعصاب النظمي يدرس هذه الأنظمة العصبية الكبرى:

- نظام الرؤية.

- نظام السمع.

- نظام الحركة.

- نظام التوازن.

يدخل في هذا الفرع ما يُعرف بـ نظرية الكابلات (Cable Theory)، حيث يتم التعامل مع الألياف العصبية وكأنها أسلاك كهربائية لها مقاومة وسعة وقدرة على نقل الإشارات بدقة مذهلة.

وفي هذا الفرع تحديدًا، بدأت مشاريع الربط بين علم الأعصاب والذكاء الاصطناعي، حيث يحاول الباحثون محاكاة الشبكات العصبية الطبيعية لصنع أنظمة تفكير إلكترونية.

٤. علم الأعصاب السلوكي (Behavioral Neuroscience)

هنا نصل إلى الجسر الذي يربط بين الأحياء وعلم النفس.

علم الأعصاب السلوكي يحاول فهم:

- كيف تنتج السلوكيات البشرية والحيوانية من النشاط العصبي؟

- كيف تؤثر الإصابات أو الاضطرابات العصبية على العواطف والسلوك؟

- لماذا يتصرف البشر بطريقة معينة في مواقف الخوف أو الفرح أو الغضب؟

رغم أن هذا الفرع يميل أكثر للعلوم الاجتماعية، إلا أنه يُبنى على أسس بيولوجية صلبة.

الغاية هنا هي تفسير السلوك الظاهري بالرجوع إلى العمليات العصبية الكامنة خلفه.

٥. علم الأعصاب المعرفي (Cognitive Neuroscience)

في أعلى مراتب الفهم، يقف علم الأعصاب المعرفي.

هنا تبدأ الأسئلة الكبرى:

- كيف يولد الدماغ الوعي؟

- كيف نكوّن الذكريات؟

- كيف نفهم اللغة ونبتكر الأفكار؟

علم الأعصاب المعرفي يقع في ملتقى طرق بين علم الأعصاب، وعلم النفس المعرفي، والفلسفة، وعلوم الحاسوب.

إنه يحاول بناء جسر بين النشاط العصبي المادي، وبين الظواهر العقلية العليا كالإدراك، والخيال، والإبداع.

ولا عجب أن هذا الفرع أصبح مع تطور الذكاء الاصطناعي من أسرع الفروع نموًا في العقود الأخيرة.

خلاصة القول:

علم الأعصاب لم يعد علمًا واحدًا.

بل هو أشبه بكوكبة من العلوم، كلٌّ منها يغوص في زاوية مختلفة من زوايا الدماغ.

من الجزيء إلى السلوك، ومن الخلية إلى الوعي، تشترك جميع هذه الفروع في حلم واحد:

فهم اللغز الأعظم الذي يسكن داخل جماجمنا.